Я давно задумывал написать небольшой очерк про досветку растений и "фито"-лампы, чтобы собрать вместе и обобщить свой опыт, современное положение дел на рынке, а заодно поделиться этим с простыми растениеводами, подоконными огородниками и балконными дачниками, кто не силен в вопросах освещения и не может определиться с ответом на вопрос какую "самую правильную" фитолампу выбрать.

Я не аграрий и не физик-химик, однако вожусь и экспериментирую с лампами уже лет 15. За это время я наколхозил и перепробовал большое количество ламп разных типов и конфигураций.

В основном я использую их в качестве полного света (т.е. это не досветка к солнцу, а полная его замена) для дачной рассады овощей и цветов, которая весной уезжает под солнце. С лампами я также пробовал полный цикл (до получения цветения или плодов) на нескольких культурах типа огурцов, томатов, редиса, и ставил пару ненаучных экспериментов.

И вот теперь я собрался с мыслями, чтобы поделиться знаниями, которые, надеюсь, помогут в выборе. Я рассчитываю на широкий круг, включая начинающих. А профи и так уже всё знают и вряд ли откроют для себя что-то новое. Но если есть чем дополнить - welcome в комменты.

У термина "фито" нет какого-то конкретного определения. Фитолампа всего лишь обозначает световое устройство, используемое в целях подсветки растений, чтобы подстегнуть в них фотосинтез, и не обозначает конкретный конструктив или иные параметры. Маркетологи часто используют "фито-" просто как кликбейт-приманку для своих товаров, и с течением времени фитолампами назывались совершенно разные конструкции.

Индустрия это не новая, но в последние годы развивается особенно бурно, подстёгиваемая развитием рынка светодиодов. У учёных появляется всё больше и больше исследований, подъезжает новое доступное оборудование для измерения и экспериментов. Но однозначного ответа что же такое фитосвет и какой из них лучший до сих пор нет и вряд ли он появится. Не существует одного годного универсального варианта лампы на все случаи. Однако, есть компромиссные. Качественно, дёшево, эффективно - выбери любые два.

Однако, прежде чем познать тему, выбрать себе лампы, не попасться в лапы маркетолога-впаривателя, не повестить под дудку проплаченного блогера и в итоге не переплатить х10, необходимо ответить на один важный вопрос: зачем вам фитосвет?

Чтобы что?

Выбор фитолампы может сильно зависеть от вашего ответа. Собственно, для чего вам лампы?

Для досветки в пром. теплицах? Для мелкомасштабного производства (ака сити-фермеры) какой-нибудь микрозелени? Для дома/дачи?

Если дома, то для каких растений? Это комнатные цветы? Эксперименты с огурцами-помидорами на подоконнике? Или это стеллажи с рассадой на дачу?

Вам требуется подсветка на полный день потому что балкон северный? Или досветка на южном балконе, чтобы просто продлить световой режим растениям после захода солнца?

Прямо сейчас этот ответ искать необязательно. Он понадобится позже, ближе к концу. Пока просто задумайтесь.

Штош. Чтобы навести порядок в головах или открыть для себя новые знания, потребуется довольно много инфы. Чтобы не загружать вам голову на 146% и не давать тонуть в потоке знаний, я разобью всё на несколько частей.

-

Сначала коротко про фотосинтез и роль света.

-

Затем про типы ламп (в т.ч. светодиоды, ессно) и их особенности.

-

Потом про сами лампы (по конкретным типам), какие есть в продаже, их выбор и где там обман.

-

Далее поделюсь своим опытом, фотками.

-

И, если останется желание, напишу немного технарского про применяемые в лампах светодиоды.

Про фотосинтез для не самых маленьких, 7+

Чтобы понять всю суть фитоламп и какой развод там можно устроить, необходимо понимать базовую физиологию растений. Не нужно учить про пластохиноны, тилакоидные мембраны и реакционные комплексы, но вот базу фотосинтеза знать стоит. Вот и рассмотрим процесс достаточно примитивно.

Итак. Вся магия происходит в хлоропласте (точнее, в тилакоидах внутри хлоропласта) и начинается с Фотосистемы 2 (ФС2).

Это не каляка-маляка из Paint. Это структурное изображение типичной молекулы-димера ФС2.

Откуда-то извне прилетает один квант света - фотон, который поглощается фотосинтетическим пигментом в составе светособирающих комплексов антенн фотосистемы.

Этот фотон возбуждает ровно один электрон, который переносится далее по цепочке переноса в Фотосистему 1 (в контексте освещения она работает практически так же, как и ФС2).

Такой перенос оставляет реакционный центр ФС2 в окисленном состоянии (не хватает одного электрона) и делает его одним из сильнейших органических окислителей. Это значит, что молекула сейчас же неистово отберёт электрон у чего-нибудь поблизости. А прям под боком реакционного центра есть ещё один комплекс, который удерживает две молекулы воды - это очень удобно и сильно вовремя, иначе бы пострадала сама ФС.

От молекулы воды отжимается электрон, в результате чего она разваливается на гидроксид-анион OH− и катион водорода H+, т.е. по сути просто протон. Учёные называют это фотоокислением воды (цикл Жолио-Кока).

Такое поглощение фотона и перенос электрона происходит ещё три раза, после чего обе молекулы воды оказываются разобраны на атомы. Два атома кислорода образуют одну молекулу O₂, и она удаляется из системы в атмосферу на радость гринписа, т.к. дальше в процессе фотосинтеза не используется. В итоге, у нас на руках остались четыре электрона и четыре протона в нужных местах. Все они пригодятся позже.

Каждый электрон затем переносится в ФС1, где при поглощении извне ещё одного фотона он снова возбуждается (ну не конкретно этот же электрон; схема такая же, как в ФС2, только вместо воды уже добытый электрон), и дальше по всей цепочке переноса доходит до места, где он восстанавливает НАДФ+, а также может участвовать в цепочке синтеза АТФ. А вот это уже два самых главных парня, которые задействованы в цикле растения по фиксации углерода или синтезу сахаров (цикл Кальвина). Но это уже совсем другая история, т.к. происходит без участия света, а нужный нам цикл фотосинтеза на этом условно закончен.

Подытожим. Растение поглощает фотоны пигментами. Играет роль количество фотонов, а не их "качество" (длина волны). Всё, что делает фотон - возбуждает один электрон и ни во что не превращается: был фотон, и вот его не стало. Т.е. 69% сути фотосинтеза можно упрощённо изобразить на одной картинке:

Глубинная суть фотосинтеза.

Но есть важный нюанс. Не любой фотон сможет возбудить электрон! Для этого фотон должен обладать определённой энергией (или иначе - длиной волны). Например, для отдельных атомов это очень определённая энергия. Любой другой фотон летит мимо и ничего не возбуждает.

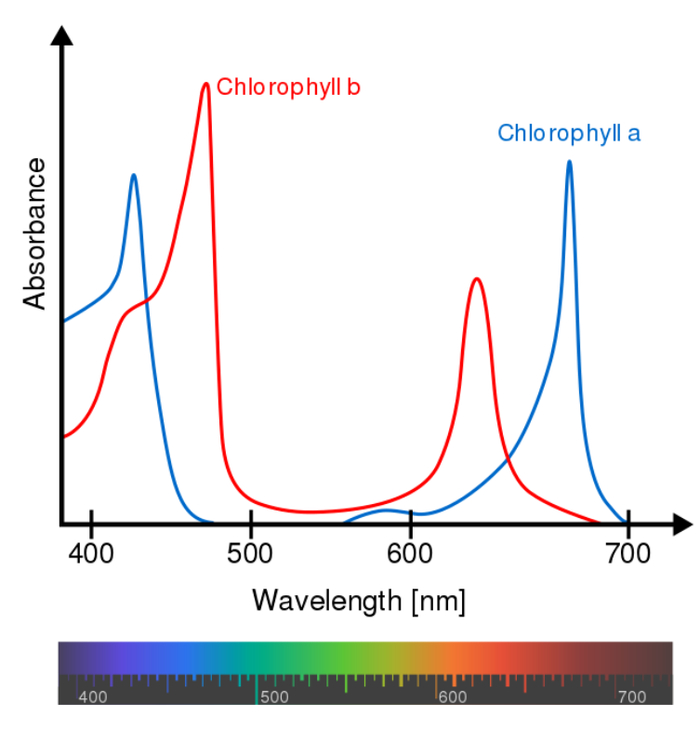

Для больших и сложных молекул из множества атомов, как, например, у фотосистем, таких строгих ограничений нет. Там допускается довольно широкий диапазон длин волн. Более того, у хлорофилла, одного из пигментов, таких диапазонов два. На этом факте основывается тот самый график, несправедливо называемый кривой McCree, который уже набил всем оскомину. На нем отмечены пики поглощения в районах синего и красного цвета.

Величина оскомины хлорофилла от длины волны.

Этот график - довольно древний и был получен на основе исследований, которые проводились в 1900-60-х годах. Тогда не было ни светодиодов, ни лазеров, ни толкового измерительного оборудования, а для генерации света определённых длин волн часто использовались оптические фильтры, что тоже не вносило точности. Но это не значит, что сегодня график не отражает сути или на нём сильно неточные данные. Просто график не показывает общую картину, а только её часть.

Тем не менее. Это - экспериментальный факт: если светить на хлорофилл жёлтым или, особенно, зелёным светом, почти никакие электроны возбуждаться не будут.

Обратите внимание: Как в сказке, или поездка на дачу, как часть фольклора. (фотоотчёт).

Весь такой свет будет отражён от хлорофилла. Именно поэтому большинство растений в своей массе зелёные - мы видим отражённый свет.Учитывая, что хлорофилл (и a, и b) составляет подавляющую часть фотопигментов в большинстве растений - в среднем порядка 75% - можно сделать вывод, что для фотосинтеза достаточно сине-красного освещения.

Т.е., с таким светом формально есть всё, что надо для фотосинтеза. ФС2 работает: поставляет электроны-протоны в ФС1 и другие циклы, энергия запасается, НАДФ восстанавливается, АТФ синтезируется. Плохо что ли? Хорошо... И какое-то время так и было - достаточно хорошо.

Кстати, вот теперь у вас должно сложиться понимание почему раньше были популярны сине-красные лампы (а до них - розоватые флюоресцентные Fluora), которые и носили название "фитоламп". Их спектр неплохо совпадает вот с той картинкой выше. Эффективно же. И достаточно хорошо.

Но, является ли это самым эффективным и оптимальным решением для настоящего и современного труъ-фитосвета? И да, и нет.

Я выше упоминал, что хлорофилл не усваивает зелёный и жёлтый свет. Но значит ли это, что такой свет бесполезен? Нет! Хвала учёным, которые выяснили, что помимо хлорофилла в хлоропластах есть и другие пигменты, например, каротин из группы каротиноидов или лютеин из подгруппы ксантофилов, а также антоцианы.

Эти пигменты, как и хлорофилл, тоже могут поглощать синий цвет. Но ещё могут поглощать и зелёный! А антоциан может и жёлтый, в отличие от каротиноидов (поэтому у каротиноидов, как правило, жёлтый или оранжевый цвет).

Однако, следует учитывать, что этих пигментов в листьях растений не настолько много, как хлорофилла, хотя и бывают исключения. В среднем, на один каротин приходится три хлорофилла, поэтому у растений возможности поглощения зелёного света ограничены. Это, скорее, как дополнительный, резервный способ навозбуждать электронов в своей фотосистеме.

Т.к. поглотителей зелёного спектра в хлоропластах не очень много, часть света проходит с верхнего яруса листьев на нижний, где у затенённых листьев появляется хоть какой-то шанс получить фотонов и запасти энергии. Если бы эта схема не работала, а зелёный был реально бесполезным светом, то у лесной подстилки и молодых деревьев в лесу были бы околонулевые шансы на рост и развитие.

Ещё из факта немногочисленности каротиноидов по сравнению с хлорофиллом следует, что под зелёным светом растение расти будет, но крайне медленно и в режиме сильного недосвета. Собсно, некоторые наши доморощенные экспериментаторы на ютубе это подтверждали.

Не одним фотосинтезом сыты

Мы существенно продвинулись через дебри фотосинтеза растения. Но есть ещё немного важной инфы для понимания.

Роль света в жизни растений не ограничивается фотосинтезом. У растений ещё есть много фоторецепторов, которые играют регуляторную и защитную функции. Учёные догадывались об этом и ранее, но системно описать и поставить внятные эксперименты по сути смогли только в последние пару десятков лет, особенно с активным развитием светодиодного освещения и новыми открытиями в сфере микробиологии. С каждым годом как снежный ком появляются всё новые знания и новые лабораторные результаты, которые имеют практическую пользу в промышленности.

В фоторегуляции очень много нюансов, и многое зависит даже от вида растения. Напр., то, что работает для томатов, может не работать для салата и еле-еле влиять на петунии. Поэтому именно в этом аспекте - роли света в регуляции растений - сейчас больше всего споров и, как следствие, маркетингового булшита на рынке.

Фитосвет для криптохрома et al

В фоторегуляции цвет/длина волны сильно важнее общей освещённости, т.к. всё начинается с достаточно конкретных фоторецепторов (и во многих случаях важно соотношение нескольких цветов - какого больше по сравнению с другим). Не менее важен и биологический вид растения, т.к. разные виды на одно и то же воздействие могут реагировать иначе. Кстати, отмечу, что биологический ответ на какую-то регуляцию светом в основном обусловлен генетикой растения, а не самим фактом воздействия светом. Т.е. если, условно, какой-то свет приводит к увеличению синтеза хлорофилла, то это совершенно не значит, что если этого света сделать в 10 раз больше, то и хлорофилла станет в 10 раз больше, а растение даст х10 к урожаю.

Я не буду описывать детали регуляции, а лишь обрисую картину в общем. Для желающих чуть глубже разобраться в теме я оставил немного ссылок в конце.

Итак, в самом общем случае синий цвет влияет на вегетативный рост (замедление роста стебля, короткие клетки, толстые листья), фототропизм (поворот в сторону света), газовый обмен (открытие устьица - СО₂ внутрь, H₂O наружу), на движение хлорофилла в клетке и ещё немного случаев для растений-малышей (напр., деэтиоляция, т.е., эмм, активация почти готового хлорофилла).

Красный тоже влияет на вегетативный рост, но в противоположность синему - провоцирует рост стебля и увеличение листьев. И в какой-то мере регулирует цветение - оно может начаться чуть раньше. Но с красным сложнее, т.к. он работает в паре в дальним красным (700-750 нм), и по их соотношению определяется "ответ" растения. Например, если вдруг доля дальнего красного в соотношении возросла, растение считает, что оно в тени, и в ответ провоцируется рост стебля и листьев (но, зависит от вида растения!). Современные эксперименты показывают сильное влияние дальнего красного на размер листовой пластины и участие в эффекте Эмерсона.

Ультрафиолет регулирует акклиматизацию (появление каротинов при слишком ярком свете) и защитные реакции, как их называют учёные - усиленный синтез т.н. вторичных метаболитов, т.е. всяких флавоноидов, терпеноидов и т.д.

В определённой степени УФ - антагонист синего света. По соотношению УФ и синего растение определяет ситуации "прямой свет → жарит по полной". Если УФ слишком много, могут закрыться устьица, притормаживая газообмен, а также отключиться фототропизм.

И весь вместе синий и красный свет, как считают учёные, участвует в регуляции циркадных ритмов растения. Точнее, в его синхронизации с реальным миром снаружи...

А зелёный свет практически не участвует в регуляции, разве что в реакциях по "избеганию тени", но не столь выраженно, как это происходит с дальним красным.

Особняком стоит синтез самого хлорофилла. Он синтезируется растением под управлением биологических реакций без участия света. Но чтобы весь комплекс заработал, необходимо, чтобы определённый фермент (светозависимая редуктаза) получила немного фотонов и завершила процесс превращения предшественника хлорофилла в его совершеннолетнюю форму. Для этого требуется довольно узкий спектр света, но в искусственном освещении он почти всегда присутствует. Учитывая, что такого света нужно совсем немного, аспект синтеза хлорофилла в фитосвете не учитывают. Хотя, находятся умники-продаваны, которые акцентируют внимание, типа, "наш свет способствует синтезу хлорофилла". Это хрень.

Напоследок я ещё отмечу факт о каротиноидах и ксантофилах. В зависимости от того, где находятся эти пигменты, они могут выполнять разную функцию. Они могут быть в составе фотосистемы и служить уловителем фотонов. А могут участвовать в защите фотосистемы от излишне яркого света, когда ФС может не справиться и сломаться.

Вот и всё для первой части. Итак, о чём была речь:

-

Роль света для растений огромна, но довольно проста.

-

У растений в хлоропластах (тилакоидах) есть две фотосистемы, которые поглощают фотоны.

-

В основном это делает пигмент хлорофилл, который поглощает синий и красный свет. Есть и другие пигменты, которые поглощают зеленый и желтый свет, но их меньше раза в 3-4.

-

Каждый поглощённый фотон независимо от своей длины волны (цвета) возбуждает один электрон.

-

На каждый поглощённый фотон в ФС2 "добывается" один протон, что в дальнейшем используется для запасания энергии в листе и проворачивания других циклов (без участия света), таких как фиксация углерода и синтез сахаров.

-

(а это хорошо запомним - пригодится позже) Для основной цели фотосинтеза важно количество фотонов, а не их "качество".

-

Растение также имеет множество фоторецепторов, которые не связаны с запасанием энергии, а связаны с регуляцией жизни растения.

Следующая часть будет про типы ламп, используемых или использовавшихся для подсветки растений, и чуток про светодиоды (опубликую в другом сообществе).

Ссылки для ботанов и любознательных

Сорри, что ссылки на видео только ютубные. Большинства видео на других площадках нет.

Вот что ещё можно почитать-посмотреть по теме фотосинтеза или около:

-

Несколько отличных роликов на ютубе (английский язык).

-

Они же, но в переводе.

-

Много ссылок на научные материалы и просто публикации (но попадаются дохлые ссылки).

-

Научный хардкор про каротиноиды.

А это про общее влияние света и фоторегуляцию:

-

База про влияние света и регуляцию в виде псевдо-интервью с Брюсом Багби (Bruce Bugbee) на англ - не смотрите на название, инфа в ролике весьма общая, а не про Терпен-Генерирующие Кусты.

-

Его же условная лекция про УФ и дальний красный (95% теории и 5% рекламы про свои датчики в конце), тоже на английском.

-

Общая инфа про свет и его влияние в виде интервью Эрика Ранкла (Erik Runkle) на англ. Это тоже хороший дядька с кучей научных публикаций и экспериментов.

-

Кстати, можно поискать публикации этих двоих, напр., на ScienceDirect и по списку использованной лит-ры выйти на других авторов весьма интересных публикаций по теме освещения. Или поискать там что-то типа "(название культуры) LED".

-

Вот неплохая статья с методами управления регуляцией роста - просто чтобы заценить современный уровень ботанства в этом вопросе.

-

Запись Николая Слепцова (gorshkoff) про фоторегуляцию.

-

Или вот ещё одна его запись с коллегой и академическим хардкором.

Больше интересных статей здесь: Дача.

Источник статьи: Да будет фитосвет. Часть 1, база.